また映画のブログです。『雪解けのあと』という台湾のドキュメンタリー映画を勧められて観てみたら素晴らしかったので少し書いてみます。先日亡くなった堀越謙三氏が創設した渋谷ユーロスペースで本日まで公開されています。各地のミニシアターでも公開されるようなので、暑い夏に雪を観てみるのもいいかも知れません。

これは親友をネパールの雪山で亡くした女性監督ルオ・イシャンが撮った、亡くなったチュン(肉体的には女性、性自認としてはトランスジェンダー)への追憶と旅の軌跡を追ったドキュメンタリー映画である。山で友人を亡くすという似た体験があるので観るのを躊躇ったのだが、意を決して観ることにした。

トラウマが甦るところもあるのではと思いながら観始めたのだが、全くそんな事は無かった。当たり前だがこの映画と僕のものはまた別だからだという事だろうか。時が経っていることもあるだろう。

『雪解けのあと』は親友を山で亡くし、それを社会的に説明しなければいけない立場になったことと、映画を志すタイミングが重なって撮られた映画であり、この映画を撮ることが監督自身の生にとっても切実で必要な事なのが観るにつれて分かって来る。そういう部分では話題になった『どうすればよかったか?』とも重なっているだろうか。

一本の映画はどういう観かたをしても自由だが、この3人の生を映画を観ることによって感じると共に、この監督の撮る映像と編集の素晴らしさを感心しながら観た。某映画レビューサイトでこの映画を未熟で人様に観せるものではないというようなレビューがあるのだがとんでもない。この映画は現在の映画/映像の一つの最前線だ。セルフ・ドキュメンタリーも近年また色んな展開をしている。青梅に観に行った想田和弘の新作『五香宮の猫』もその要素が強くなって来ていた。

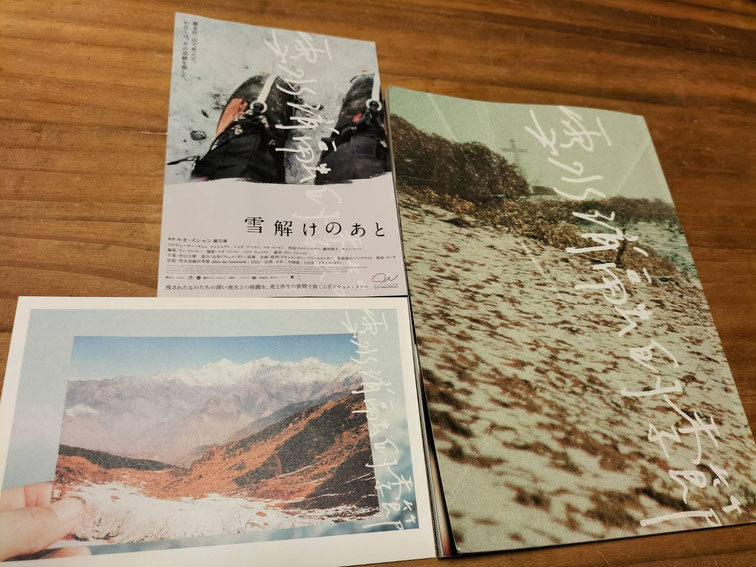

この映画で時おり観られるショットは近年のどの映画に比べても素晴らしいものだし、監督が撮る映像、過去の映像、写真、捜索隊が撮った記録映像、登場人物のユエが逆に監督のイシャンを撮った映像、三脚でセルフで撮られた映像のモンタージュも優れている。捜索隊が撮った映像以外は出来事の時系列でなく、大体撮られた時系列で編集されているのだが、観るものに段々と事の次第が分かるように設計されてもいる。それでいて映像が全体では説明的であったり感傷的ではないのだ。記憶や2人の生に向き合い、世界を前にカメラを回す時に監督の自由とポエジーが発揮されていると言ってもいいかも知れない。そして監督がワーク・イン・プログレスで体験しながら感じているチュンの死、チュンがいない世界、追憶の中で生きているチュンがいる世界が的確に並べられている。パンフレットを読むと山形ドキュメンタリー道場というワークショップで意見を聞いて監督は映画の編集を変えたようだ。

チュンと共にネパールの山に登り生き残った恋人のユエ(男性)との対話が主に前半で撮られる。まずこのユエという飾り気のない青年が魅力的である。監督のイシャンとも仲がいいようでその親密さも画面に写っている。ユエが自転車をゆるやかに蛇行させながら霧の立ちこめる薄暗い坂を下っていくショットや、彼が海を眺めている背中越しのショットが特に素晴らしい。手持ちの何でもないショットや自撮り映像が急に素晴らしいショットに変わり、その一連のリズムが独特の映画言語をきちんと作り出している。部屋のデスクでイシャン宛に残された多くの手紙や緊急ビバークの日程が映し出されるショットにも思索と共に、詩的でプライベートな時間が映し出されている。

後半に映画に出るのを嫌がり始めたユエと離れ、2人の道程を追って行くようになれば、チュンとユエの人間性や自由を求める生、それと隣り合わせの死の危険が数々の素晴らしいショットと共に段々とあらわになって行く。濃密な生と共に死の気配と死と向き合った時間もあったのだ。

観るものは2人と共にイシャンも当時は死に近づいていたような気配も感じるかも知れない。実際イシャンも2人と合流する予定があったのだ。また2人が遭難したのは現地の人も体験した事がないような寒波と雪によるものだったことが分かって来る。そのように考えるとこの遭難も地球環境の変化と無関係ではないのだろう。自然との別の関わり方を模索している途中で、人新世の自然の猛威に出会ってしまったという見方も出来るかも知れない。

監督イシャンがそれらを表現し得たのも、イシャンもその2人と共に都市生活とは別の生を求めているところがあるからだろう。大雪で緊急ビバークし、イシャンに手紙を残した学生からの親友で憧れでもあったチュンに触発され、イシャンはそこに再度近づき、チュンの生と死を他者として受け入れる。そのことをナレーションで語るイシャンの少し震えたような声が印象的だ。イシャンの声がこの映画に深みを与えている。

洞窟を撮る事でチュンの体験が計り知れないものだったことを知る事と、彼女の生と死を映画によって世界に知らしめているという側面がこの作品にはあるだろう。もう1人の主人公ユエにも彼の体験と世界があったところを、想像させる余地を残しているのもこの映画の優れているところである。ユエはカメラを避けるようになる直前に自分の強さはチュンの存在から来ていると語ると共に、台湾の選挙を気にしてもいた。台湾の選挙とはすなわち台湾の体制が大陸に対しどの方向に向かうかという事だろう。ユエはこの映画を観たのだろうか?映像を使うことの了承はしてくれたのだろう。彼が映画をどう捉えるかは分からない。そのようにこの映画はつくられている。

山で亡くなった僕の友人Mも後で考えてみると別の世界を求めていたが故の、死に近い部分もあったように思う。これはそういう部分では無いのだが、ふと思い出した彼の話をブログらしく書いてみる。

Mとバイト帰りに大阪のローカルな回転寿司屋に入った時のことだ。違う大学のMとは奈良の山に日本狼がまだ生きているという彼の話を僕が面白がり友人になった。回転寿司屋は今と違い寿司職人も店員も言動が荒い人が見かけられた時代だった。今は空気のせいなのか、レビューという店が潰れかねない暴力にもなりうるシステムがあるのも影響しているのだろう、そんな光景は見かけなくなった。いかにも大学生風という僕達が気に食わなかったのか、ヤンキー風の店員は狭い通路で僕達の背中に何度も当たって歩きながらホールの仕事をしていた。観察してると他の人にも当たっているようで、ちょっと当たり過ぎだな、どういうことなんだろうと思ったのだけど、なんとなく彼の境遇を想像して大人しくしていた。まあ大変やな、回転寿司のフロアの仕事もという感じで。

すると普段は紳士的でにこやかなMが「コラ!気をつけろ。さっきからバンバン当たりやがって!ちょっとは気を使え!」と大きな声で言って店に一瞬静けさが訪れ、店員は少し小さくなり誰にも当たらないようになった。言いすぎてないし、的確なクレームだ。普段は大阪弁なのに標準語で怒った理由をそのうち聞いてみようと思っていた。

いま店でそんな場面に出くわす事は前述のようにほぼ無いのだが、他のシチュエーションで幾らかはMの影響を受けているかも知れない言動が稀にセルフ・ドキュメンタリーの自身の登場のように出ることがある。ほとんどは通常のドキュメンタリーのように黙って観察するか、我慢するのだが。しかしはっきり言った方がいい場合というのもやはりありますね。